প্রথম কাব্যেই কবি শিল্পস্বভাবে সমকালীন সমাজমানস থেকে দূরে থাকার প্রয়াস নিয়েছেন। বাংলা কাব্যে একসময় ক্রিয়াশীল ছিল বোধ, কিন্তু একালে কবিতার মূল চালিকাশক্তি মনে হয় বুদ্ধি। আঙ্গিকে, বিষয়ে সর্বত্রই বুদ্ধির প্রাচুর্যজালে পাঠককে ধরতে চান লেখক। বিশেষত, ফেসবুকীয় জীবনজটিলতায় মানুষ কবিতা চায় না। চায় চটুলতায় ভারাক্রান্ত শ্লোক-শায়ের টাইপ পঙক্তিবিশেষ। পাঠকের আঙুলটা নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে স্ক্রিনের টাচে, মন চলে চাকার বেগে, চোখ চলে পলকে। এর মধ্যে যতটুকু কাব্যরস নেওয়া যায় তাতেই কার্যসিদ্ধি। একালের অন্তর্জালীয় কবিকুল কি তাতে প্রসিদ্ধি লাভ করছে? এর উত্তর পাওয়া যাবে সদ্যগত বইমেলার বেস্টসেলারের তালিকায় চোখ মেললে। আমার জানামতে, সেরা পাঁচে কোনো কবিকে পাওয়া যায়নি। বাঙালি অন্যের বুদ্ধিতে খুব একটা ভরসা করে না। বুদ্ধিবাজ সমকালীন কবিকুল তাই গণবিচ্ছিন্ন। গোলাম সবুরের কবিতা বুদ্ধির ভারাক্রান্তে ‘বুদ্ধির ঢেঁকি’ হয়ে উঠেনি। বাংলা কবিতার চিরায়ত চেনা পথেই তিনি হেঁটেছেন। তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়ও চেনাপৃথিবীর কথাই বলে। উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের জনমনোরঞ্জক কবিতা তিনি এ কাব্যে রচনা করেননি। তাঁর এ সকল কবিতা জননন্দিত এবং বহুল পঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। অস্তিত্বের প্রশ্নে অন্তর্মুখী এবং জীবনানন্দীয় জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও কবি সতর্কতার সাথে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছেন।

মোট সাতচল্লিশটি কবিতা আছে এই গ্রন্থে। প্রথম কবিতা ‘যে নৃপতির গৃহে কোনো আয়না নেই’। কবিতাটিতে সমকালীন জীবনের নির্লিপ্ততার প্রসঙ্গ অনিবার্য আখ্যান হয়ে উঠেছে। ‘আমি এবার হেঁটে গেলাম বহুশত শতাব্দীর পথে’- কবি হেঁটে যান ‘বনলতা সেন’ কবিতার মতো জীবনানন্দের ধূসর আর অন্ধকারের পথ বেয়ে । জীবনানন্দ গিয়েছিলেন তাঁর পরম আরাধ্য আশ্রয় বনলতা সেনের চোখ বরাবর। সেখানেও অন্তিমে অন্ধকারই সত্যি হয়েছিল। কবি গোলাম সবুর হেঁটে যান এক নৃপতির দরবারে। এ কেমন নৃপতি, যার গৃহে কোনো আয়না নেই ! আয়নায় বন্ধুর মুখও দেখা যায়, আবার শত্রুর মুখও দেখা যায়। নৃপতি নিজেই যখন হয়ে উঠেন আপন আলোর আঁধার তখন তিনি কৌশলে সরিয়ে ফেলেন তাঁর প্রতিবিম্বের সুরতরূপ। আয়নাহীন সেই দরবারে সুখে থাকে স্তাবকেরা, কালো কালো চেহারার কুৎসিত শাসকেরা। জীবনানন্দ দাশের মতোই এ কবিতায় কবি পড়ে থাকেন ধুলিধূসরমলিন এক জিজ্ঞাসায়-

এবার আমি জানতে চাই-

ভেঙে যাওয়া আরশির টুকরোগুলোর কাছে;

কী নিয়ে যাবো আমি এতটা ক্লেশে আসা ভাঙা পথ শেষে?

‘দাম্ভিক শাসকেরা ভেঙে ফেলে আরশি; স্তাবক পোষে ভালোবেসে!’

‘তোমাদের আর কী কী কেড়ে নেবার আছে?’ এই পৌনঃপুনিক জিজ্ঞাসার উত্তরে কবিতার নাম- ‘আমাদের আর কিছু হারাবার মতো নেই।’ ‘নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার’- এমনই সহস্র নষ্টের ভিড়ে ফুলের সৌরভ, নারীর প্রেম, শলাকার আগুন, বেদনার জল, জীবনের ঢেউ, বীররসের গল্পগুলোও বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কবির আত্মসন্ধানের তীব্রতায় হাজারো নষ্টের গীতল বর্ণনা ছাড়া বিবেকের আর কী করার থাকে ! কবির মেধাবী চৈতন্য বিষয় বর্ণনা ব্যতীত আর কোনো পথের ঠিকানা দিতে জানে না। এই না জানার কারণের পেছনেও রয়েছে সহস্র ‘কারণ’ এবং ‘কিন্তু’।

প্রকৃতিছিন্ন মানুষের করূণ হৃদয়ার্তি আছে ‘অদ্ভুত কারবারি’ কবিতায়। অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার পেছনে ছুটে চলা মানুষের পতনোন্মুখ বাস্তবতার কবিতা- ‘পতন’। জীবনকে রঙিন ভেবে নিয়ত ছুটে চলা মানুষের জীবন মূলত আঁকা পতনের তুলিতে। তবু মানুষকে ছুটতে হয় নিরন্তর- ‘এরকম খোঁপা আর প্রজাপতি / হয়তো বহু শতাব্দী ধরে আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।’

সমকালীন সংক্ষুব্ধ জীবনের ক্ষুধা ও রিক্ততার রূপ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বণ্টননীতির নির্লিপ্ততা প্রকাশ পেয়েছে ‘ডাক’ কবিতায়। জীবনের বিপ্রতীপ রূপ পরিগ্রহ করেই মানুষকে টিকে থাকতে হয়। অভাবে-তাড়নায়-কামনায়-বাসনায় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে মানব জীবন নিয়ত বহমান। ফেরিকরা জীবনের এমন চিত্রই পাওয়া যায় ‘স্বর্গের ঢেঁকি’ কবিতায়-

‘যারা আজ ফুল কেনে তারা কাল বেচে দেয় পাথর

সুরমা কাজল মেখে ঘষে নেয় বিদেশি আতর

তিমিরে বেঁচে থেকে কী আলোর বেসাতি সাজায়

যেন এক রঙতাজা ফেরিওয়ালা

পড়ে গেছে অলীক মায়ায়!’

এ কাব্যের ‘অপরূপ শিকারি’ কবিতাটিকে সমকালীন জীবনসন্ধানী এক আখ্যান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ কবিতার বাস্তবসত্য কেবল দেশের ভৌগোলিক সীমানায় ব্যাপ্ত নয়, বৈশ্বিক সীমানাতেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে জগত ও জীবনের ধ্রুব সত্য প্রকাশের সৌন্দর্যে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস ‘লালসালু’তে শিকারির তীক্ষ্ণ ও সূচাগ্র একাগ্রতার চিত্র প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আগন্তুক শিকারির ভবিতব্য রূপকে পরিগ্রহ করে জীবনবিধ্বংসী এক জীবনশোষকের অশরীরি প্রকাশ বর্ণিত হয়েছে। অতি সযতনে কবি তাঁর অপরূপ শিকারির ‘টেকনিশিয়ান’ রূপটি অঙ্কন করেছেন। শিকারির জালে আটকা পড়ে হালের ব্যবসায়ী কবি, রাজনীতি করা বিদ, ব্যবসা ফাঁদা পির, এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকারাও ধরা দেয়, যোদ্ধা, বক্তৃতাবাজরা, সুদখোর, ঘুষখোর সব ধরনের শিকার আটকা পড়ে জালে। ওয়ালীউল্লাহর শিকারি আর এ শিকারিতে পার্থক্য বিস্তর। এ শিকারের কাছে জীবনবিরোধী ঐ শিকারিও শিকার বনে যায় একদা। শিকারি থেকে যায় অলক্ষ্যে, বাজারে তাঁর মূল্য দেয়নি কেঊ। জাগতিক জীবনে উচ্চদামে সওদা করে যাওয়া এসব হৃদয়হীন শিকারির জায়গা হয় অনন্তঅনলে-

অথচ কী আশ্চর্য!

চিরকালই এরাই তো হৃদয় নিয়ে ব্যবসা করে গেল!

আর তাই শিকারির দাম দেয়নি বাজারের কেউ

আর তাই প্রতিবারই

অপরূপ শিকারি এইসব

আত্মাদের বানিয়েছে নরকের ফেউ!

এই শিকারি মূলত পরমাত্মা যাঁর কাছ থেকে কোনো শিকারের পালানোর পথ নেই। এই পরমাত্মা থাকেন কবিরই অন্তরে- ভক্তের হৃদয়ে। জগতের নানাবিধ খামখেয়ালি প্রত্যক্ষ করে কখনো কেঁদে উঠেন অন্তরাত্মারূপী সেই পরমজন-

‘ঝরছে জীবন কাঁদছে আকুল প্রাণ

আমার ভিতর কাঁদছে মেহেরবান।’

-আমার ভেতর কাঁদছে মেহেরবান

দেশ-কাল-সমাজের বিবিধ সংকটে কবিহৃদয় হাহাকারে নিমজ্জিত হয়েছে বারবার। সমকালীন জীবনযন্ত্রণার নির্লিপ্ত বর্ণনায় কবি সমকালীন অনেক কবিকেই ছাড়িয়ে গেছেন। প্রকৃতির ঘনীভূত উপস্থিতি কবিতাগুলোকে করেছে প্রাণময়। একদিকে নগর জীবনের হতাশা, সভ্যতার বহুমাত্রিক তিক্ত-রিক্ত বাস্তবতা; অন্যদিকে ছায়াঘেরা সবুজে,কখনোা জনান্তিকে, আবার কখনো গাঙের পাড়ে, বয়সী বটের সমীপে কবির কথকতা প্রাণ পেয়েছে। প্রকৃতি কখনো হয়ে উঠেছে বাংলার ইতিহাস-আশ্রিত বেদনাময় অনুষঙ্গ- ‘কতটা রক্ত মেখে জ্বলে ওঠে সবুজ বনভূমি ? /… সেই গানে বেঁচে ওঠে সালামের অনুজেরা, / ক্ষুদিরাম মাথা তুলে আগে; / প্রীতিলতা হেঁটে যায়; আত্মজা ফেটে পড়ে রাগে!’( রক্তজবা বলো )

গোলাম সবুরের প্রেমের কবিতাগুলো পরিমিতিবোধে সতর্কতার সাথে লেখা বলেই মনে হয়। ‘একালে প্রেমের কবিতায় লদকা-লদকি ছাড়া চলে নাকি’ সাধারণের এ কথার নিরিখে কবি চলেননি। প্রেম মানে তো চৈতন্যের মুক্তি। এ সমাজে সেই চৈতন্যের মুক্তিময় প্রেম আশা করা যায় না। ‘এইখানে প্রেম হয় ধুতুরার ফুল’- এই প্রেমে মাতাল হয় মানবকুল। এখানে প্রেম হয় স্বর্ণলতিকার মতো। আষ্টে-পৃষ্টে জড়ায়ে রাখাই যার সার্থকতা। এখানে জীবনের পথে প্রেম আসন পেতে বসে। আর এ প্রেমের বাজারে কবিতাও হয়ে ওঠে সস্তা খামের চিঠি। কবির প্রেম দ্ব›দ্বরথে বিক্ষত। স্বপ্ন আছে, সন্দেহ আছে। কবির প্রেম কখনো সুচরিতায়, কখনো লাবণ্যে, কখনো উর্বশীতে, আবার কখনো তিলোত্তমায় অপরূপা হয়ে উঠে। আধুনিক জীবনের মতো এ প্রেম বহুজনে প্রতীকী হলেও বহুগামিতা অর্থে চিত্রিত নয়। এ হলো একহৃদয়ে একজনেরই বহুরূপে বসবাস। কল্পলোকের সকল নারীরূপে কবি দেখতে চান তাঁর প্রেয়সীকে-

‘বিশ্বকর্মা তোমাকে গড়িয়া বেহেশত এনেছে ধরায়

স্বর্গ নেমেছে তোমা সন্ধানে, জ্বলিছে সে কোন খরায়।’

– স্বর্গ জ্বলে খরায়

‘আবার আমরা’, ‘এখন সময় নয়’ প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

নারীরূপের রূপায়ণে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেয়সী নারী, সংগ্রামী নারী, প্রান্তিক নারীর, মাতৃরূপী নারীর চিত্র আছে এ কাব্যে। নারীর মন ও জীবন, সংসার ও শরীর, স্বপ্ন ও বাস্তব- সবমিলে বাঙালি নারীরূপের একটি চমৎকার আয়োজন আছে এখানে। নারীর প্রতি যারা দুর্বিনীত আচরণ করে তাদের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা-

‘আমি অস্থির হয়ে জানতে চাই-

তারাও কি এই জননীর গর্ভমূল ছিঁড়ে আসেনি?

তারা কি পরগাছা ভুঁইফোঁড় কোনো?’

– দেখ, কার হৃৎপিণ্ড চুয়ে রক্ত ঝরে

‘খোবল’ কবিতায় আশ্চর্য সংযমের সাথে কবি অঙ্কন করেছেন সমকালীন এক ভয়ানক অপরাধচিত্র-ধর্ষণ। গ্রামীণ প্রকৃতির অনুষঙ্গে কবি এই কবিতাটিতে অত্যন্ত সংযত ভাষায় বর্ণনা করেছেন দৃশ্যপটটি। একদিকে মসজিদ থেকে হাঁক আসে কল্যাণের অন্যদিকে নরপশু প্রস্তুতি নেয় ঘৃণ্য এক পৈশাচিক আমোদের-

তারপর কোত্থেকে যেন একটা শালিক

শাঁ করে উড়ে এসে বসে মাচানে;

ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে খায় শশার শরীর।

‘প্রলেতারিয়েত মা’ কবিতায় প্রান্তিক মায়ের দুঃখগাথা জীবন কবিভাষ্যে দরদি হয়ে উঠেছে। শূন্য থেকে শুরু করে বিজয়িনী মা তো বাংলার প্রায় প্রতি ঘরেই আছেন। আটপৌরে জীবনের দুঃখময় সহস্র ঘটনার ছায়াপাত নিয়েই আমাদের মায়েদের সংগ্রামী জীবন মহাকাব্যিক পবিত্রতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠে। কবি দুখিনী মায়ের কষ্টের জীবনকেই বাণীবন্ধ করেছেন। প্রান্তিক নারীর সুখহীন অসুখের গল্প আছে ‘একদিন দেখিস, তোরও খুব সুখ হইব’ কবিতায়। বাঙালির নারীর সুখের জগতটা মিহি আর মজবুত নয়। এরা চাইলেও ঘটা করে সুখী হতে পারে না। স্বামী, সন্তান, নাতিপুতি পর্যন্ত অপেক্ষা করে একসময় জীবনপ্রদীপ নিঃশেষ হয়ে যায় তবু সুখ আর আসে না। বাঙালি নারীর জীবনের গল্পটি যেন দুঃখের কলমে লেখা। নারীর সব বিশ্বাস ক্রমাগত ভেঙে যায়-

‘বিশ্বাসের মসজিদডাকে ভাইঙ্গা,

চুরমার কইরা দিয়া নিরুদ্দেশ!

তারপরও সেইদিনও মানুষ কইছিল-

একদিন দেখিস-’

‘বন্ধ ঘরে কান্নারা পৌঁছে না’ কবিতায় বিশ্বজিত, তনু, নুসরাত হত্যায় এবং বিচারের নিভৃতচারণে কবির বিবেক ডুকরে কেঁদে উঠেছে। বিশ্বমুসলিম পীড়নের জিঘাংসাকে ছন্দবদ্ধ করেছেন ‘মধ্যরাতের অনেক অশ্বারোহী’ কবিতায়। সমকালকে নিয়ে কবির ভাবনা দৃশ্যমান। তবু কবি কেবল অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারেন, তিনি আর কী করবেন যখন ‘সামিয়ানার নিচে কোনো ছায়া নেই’! কবি আবার একেবারে নির্লিপ্তও নন। কবির প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে কবিতার পঙক্তিমালা-

‘কবিতা তুমি গা ঝাড়া দাও; মাথাটা তোলো জোরে

স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে যাও মানবতার মোড়ে।’

-কবিতার খোলস

কবিতাগুলো মূলত গদ্যছন্দেই লেখা। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প প্রয়োগে কবি আবহমান বাংলার প্রকৃতিকেই করেছেন অবলম্বন। অন্তমিল, অনুপ্রাস সৃষ্টিতে কবির মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। কবি সতর্কতার সাথে ইসলামি বহু অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। পুরাণ এবং ইতিহাস থেকেও কবি কতিপয় চরিত্রের উল্লেখ করেছেন বিশেষ প্রযত্নে।

কাব্যটি সেসব সাহিত্যপিপাসুদের কদর পাবে যারা কবিতা পড়েন শ্রম দিয়ে। সমকালীন জগত ও জীবন সম্পর্কে কবির বিশ্বাসের ভাঙন, প্রকৃতিমগ্নতা, বাঙালি নারীরূপের খণ্ডিত রূপায়ণ, প্রেমরূপে কবির স্বপ্ন ও বিশ্বাস কাব্যটিকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। এই কাব্যের কবিতা যতটা না হৃদয়গ্রাহী তার চেয়ে বেশি জ্ঞানসাধ্য। স্বতন্ত্র এক ভাবলোকে কবি গড়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পের জগত। তবে এ জগত জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্তের নিকটবর্তী। এ কবির কাব্যজগত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কশূন্য এবং উল্লিখিত তিনকবির মতোই তিনি জগত ও জীবনের পথে একাকী বিহার করেন, আরোহণ করেন নিঃশব্দ ও বিচিত্র জীবনলোকে।

প্রথম কাব্যে কবি একান্তভাবেই ব্যক্তি-আশ্রয়ী শিল্পের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করেছেন। স্ব-সমাজ, জীবন, মৃত্তিকামূলে এ ধারা কবিকে বিক্ষুব্ধ করবে, করবে বিষণ্ন। ভবিষ্যতে একজন সামবায়িক জীবনঘেঁষা শিল্পী এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক ঘাত-প্রতিঘাতে ঐক্যচেতনার শেকড়সন্ধানী কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের পথচেয়ে অপেক্ষা করব।

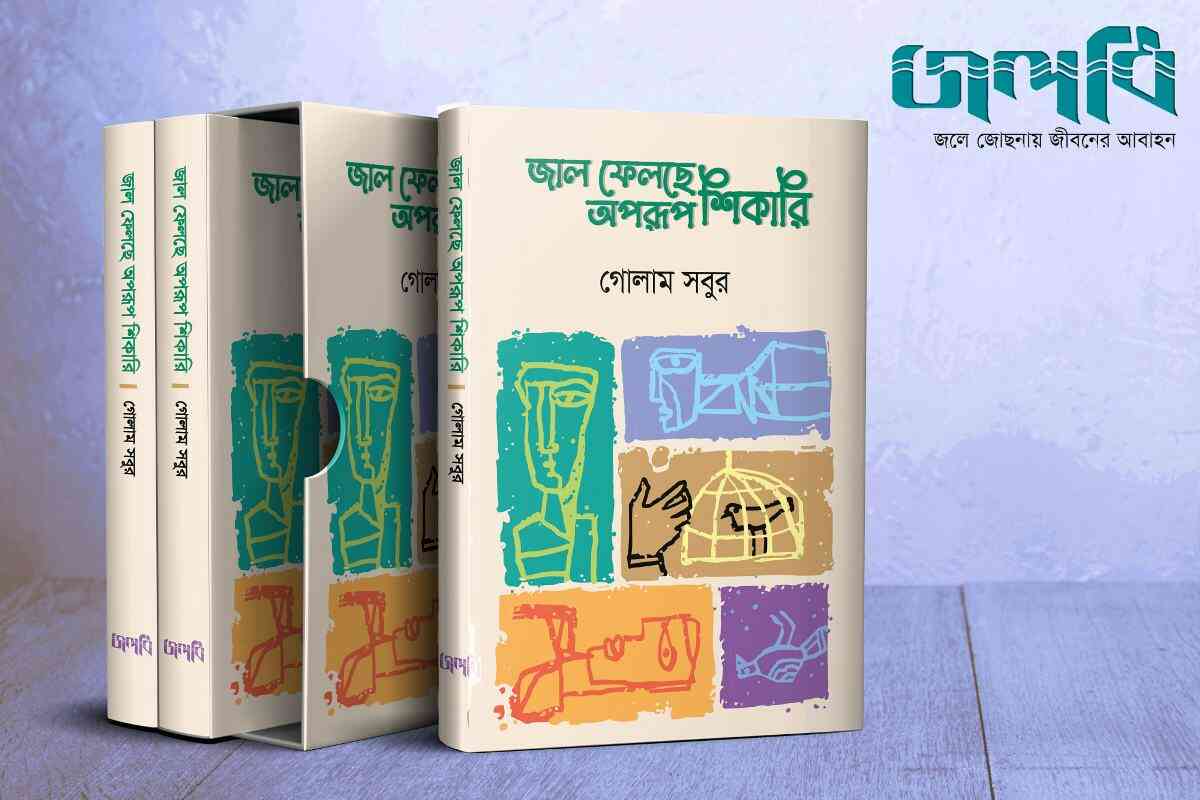

কাব্য- জাল ফেলছে অপরূপ শিকারি

প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা, ২০২১

প্রকাশক- জলধি, মূল্য- ২০০ টাকা