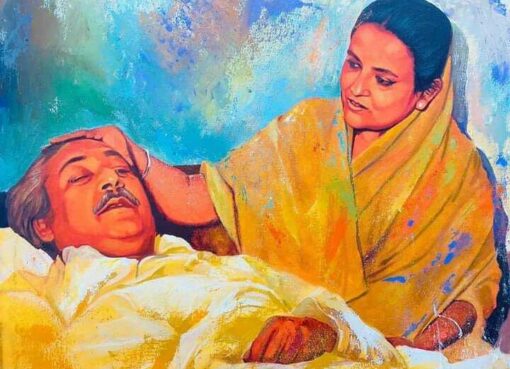

৭ মার্চের ভাষণের আগের দিন। বঙ্গবন্ধু হাতে কাগজ-কলম নিয়ে শোবার ঘরে পায়চারি করছেন। তিনি উদ্বিগ্ন, কিছুটা চিন্তিত। ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এমন উদ্বিগ্নতার কারণ কী? বঙ্গবন্ধু তাঁকে উত্তর দিলেন জিজ্ঞাসু স্বরে- কাল কী বলব? বেগম মুজিব জবাব দিলেন- “তোমার যা মনে আসবে তা-ই বলবে। তুমি তা-ই বলবে যা তুমি বিশ্বাস করো।”

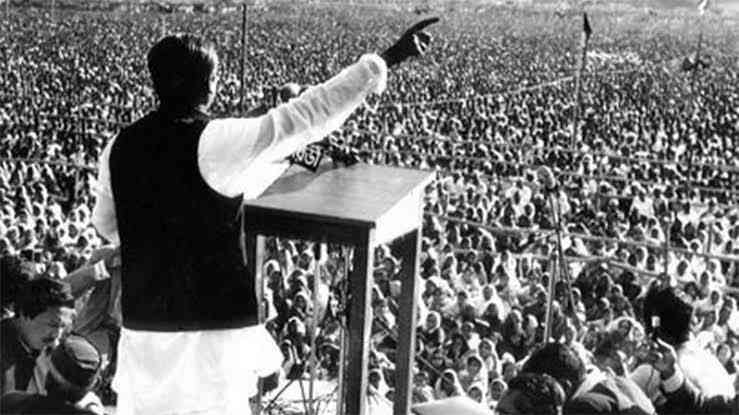

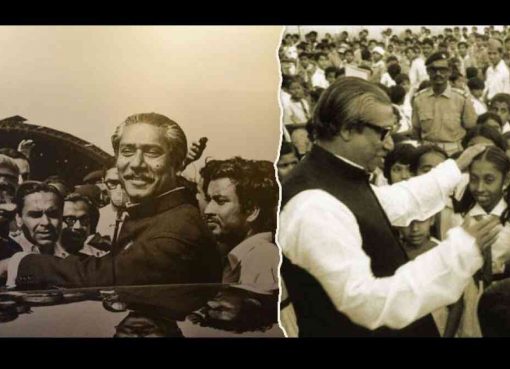

বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন অলিখিত ভাষণ দেবেন। রেসকোর্সের মাঠে কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন- ভা ই য়ে রা আ মা র। সাতটি বর্ণ, সাতই মার্চ, সাতকোটি বাঙালি। সপ্তকাণ্ডে শুরু হলো বাঙালির অমর মহাকাব্য!

বাংলা ভাষার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত’ বলে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ শুরু করেছিলেন। যুগযন্ত্রণাকে তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্য শেষ পর্যন্ত করুণরস প্রধান হয়েছে। ‘সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে’ বলে কাব্য শেষ করেছেন। মাইকেল বাঙালির বিজয়রথ দেখেন নি। তাই তাঁর কাব্য বীররসের হয়নি।

বঙ্গবন্ধু মহাসময়ের মহানায়ক। তিনি ফরিদপুর জেলে বসে বায়ান্নতে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন- ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস বাঙালিকে একদিন জাতীয় মুক্তি এনে দেবে। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সেই বরপুত্র যিনি নিজেই ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়েছিলেন। যদিও তিনি করুণকথায় কাব্য শুরু করেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের কথা।

মহাকাব্যের ভাষা হয় ওজস্বী। বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে সেদিন কোনো শব্দ বেরোয় নি। তিনি উচ্চারণ করেছিলেন শব্দবোমা। একেকটি শব্দ একেকটি বুলেট। তাঁর কাব্য অক্ষরবৃত্তে শ্লথবন্দী হয়নি, তিনি সেদিন বলেছিলেন মহাবিপ্লবীর মহাবিদ্রোহ বাণী। মাত্রাবৃত্তে তিনি সপ্তমস্বরে সুর বেঁধেছিলেন প্রলয়বীণার ঝঙ্কার। তাঁর হৃদয়ে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি তাঁর ‘ভাই’দের জন্য আর কণ্ঠে কেবলই রণকৌশল, মুক্তির গান এবং বিদ্রোহীর বিধ্বংসী হুঙ্কার- আর যদি একটা গুলি চলে…! বাপরে! ভয়ঙ্কর সব অনুষঙ্গ!

তিনি সেদিন একা কথা বলেন নি। তাঁর তর্জনির গর্জন ছিল আরো ভয়াবহ! তাঁর ঐ আঙুলটির শক্তি আর সাহস আজো আমাদের শরীরে রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করে। তিনি বললেন- তেইশ বছরের ইতিহাস। করুণ সেই ইতিহাস। সেই রক্তাক্ত ইতিহাস। মহাকাব্যে থাকে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। তিনি বললেন- অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আমাদের অতীত, বর্তমান নরকে একাকার, আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামমুখর। আমরা তখন পাতালবাসী। আমরা নরকবাসী। আমরা দুর্দিনের যাত্রী। আমরা মহাসংগ্রামে বাঁচি। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য মহাকবির মতোই তিনি নির্মাণ করলেন- বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। র এর আটটি অনুপ্রাসে শক্তিমান এক কবির দেখা মিলল সেদিন জনতার সামনে, গণসূর্যের মঞ্চে।

মাইকেল তাঁর মহাকাব্যে বাংলা ভাষার গণতন্ত্রীকরণ করেছিলেন। ওজস্বী ভাব ও ভাষার সাথে সাথে দেশজ, আঞ্চলিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন- রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে? এই পঙক্তিতে অনায়াসেই তিনি ‘ডরাই’ শব্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন। আমাদের রাজনীতির কবি বললেন- “সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।” বাঙালি যখন মৃত্যুর জন্য দাপিয়ে বেড়ায় মাঠে-ঘাটে তখন ‘দাবায়ে’র চেয়ে শক্তিশালী শব্দ আর কী হতে পারে? ‘আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না’- তিনি জানালেন বাঙালি কখনো আগে আক্রমণ করে না। তবে ‘যদি বেতন দেওয়া না হয়’ কিংবা ‘আরেকটা গুলি চলে’ তখন আবার ভিন্ন কথা। তখন আমরা ‘দুর্গ গড়ে তুলি’, ‘যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে’ হয় আমাদের।

একজন শাব্দিক কবি কখনো সংগ্রামের কথা বলতে পারেন না। তবে রাজনীতির কবি বলেন, তিনি রণকৌশল শেখান, মুক্তির পথনির্দেশ করেন। একটা আঙুলের ইশারায় সাতকোটি মানুষকে একঘাটের জল খাওয়ান যিনি তিনিই বীররসের মহাকবি হয়ে উঠতে পারেন। তাইতো কাব্যের শুরু করুণরসের হলেও শেষ হয় বীররস দিয়ে- “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

পুনশ্চ : বঙ্গবন্ধু সেদিন ‘ভায়েরা আমার’ নাকি ‘ভাইয়েরা আমার’ বলেছিলেন তা নিয়ে কিতাবি ভ্রান্তি আছে। বাংলাদেশের সংবিধানসহ বহু জায়গায় আছে ‘ভাইয়েরা আমার’ । তবে ভাষণ শুনলে মনে হয় তিনি বলছেন- ভায়েরা আমার। মাইকেল যেমন তাঁর মহাকাব্যে বাংলা ভাষার গণতান্ত্রিক রূপ দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুও তাঁর মহাকাব্যিক ভাষণে ভাষার মাধ্যমে মানুষকে করেছিলেন আরো আপনজন।